基本セット「建て方説明」の資料は、CDでお送りします。

パイプハウスの基本セットは、建て方の説明、使用部品の一覧などを、ご希望の方に無料でお送りしています。

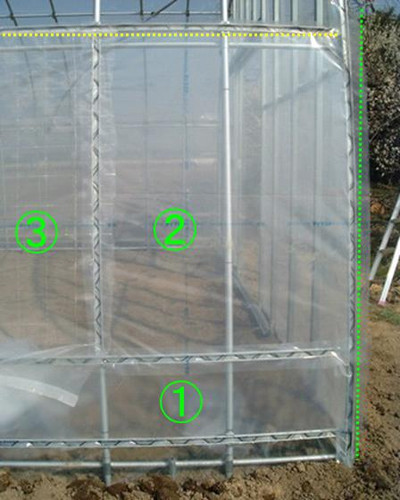

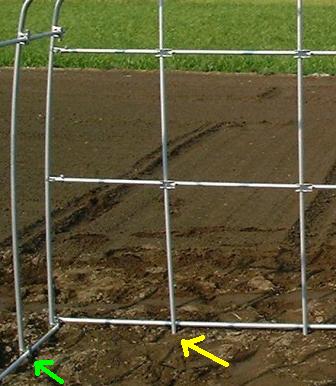

内容は、引戸ハウス、パイプハウス、防虫ネットハウスの建て方を、説明文と一緒に写真で説明したものです。

(実際の製品に添付する説明書は、この内容をプリントアウトしたものです。)

文章も、写真もすべて手作りですので、カッコイイ編集はできていないのですが、いい点もあります。

写真はそこそこのサイズで撮影したものをそのまま縮小して使っていますので、マウスでドラッグして拡大すれば、細部が見やすくなります。

そんなわけで、メールで送信できるサイズではありませんので、ヤマト運輸の「メール便」で発送します。

到着まで2から3日くらいかかってしまうのですが、お許しください。

いろいろな方からご希望をいただき、大変うれしく感じています。

掲載の写真は、何か別の用途にはお使いにならないよう、是非ともお願いします。

ご希望の方法については、通販サイトの基本セットのページ、一番下をご覧ください。

農業用のビニールハウスは上のほうがトンネル状に絞られていますので、上に行くほど間口寸法が短くなります。

農業用のビニールハウスは上のほうがトンネル状に絞られていますので、上に行くほど間口寸法が短くなります。