青森県から、「骨組み完成」お知らせをいただきました。

青森県から、引戸を取り付けた改造ハウス、骨組み完成のお知らせをいただきました。

きっちりとした仕上りが、引戸にすると一層際立ちます。

やはり引戸仕様は、いいです。

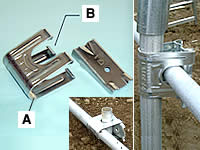

いつも色々な工夫が入るハウスですが、今回の工夫のひとつは、ここです。

多くの部品が集中する場所ですが、巧く避けて柱を真ん中に持ってきています。

私どもの設定では、縦柱は真ん中から若干ずれるようになっていますが、その通りにすると、(写真 への字の)アーチオキペットをとめている新平行ジョイントが干渉してしまうことから、このような形をとられたのだと思います。

東都興業製の引戸 「マルヒロドアプラス」は、レールの上を戸車付きの引戸が走りますので安定感が抜群です。

さらに、写真のようにレールは持ち上げるだけで簡単に外れますので、作業にも支障がありません。

お送り頂いた写真を使って宣伝をしているようで申し訳ありませんが、これからの作業の中で便利さを実感していただければ、と願っております。