2008/05/15

2008/05/13

「マイカ」と、「マイカドリ」は、どう違うのか?ということについて

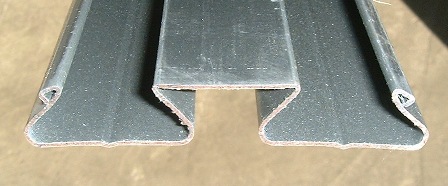

ビニペットなどのレールから、マイカセンなどを結ぶときに便利な部品に、写真上「マイカ」 と下 「マイカドリ」があります。

さて、どちらを使ったらいいのか? というご質問がありましたので、弊社職人のお勧めを紹介します。

マイカは、斜め方向からの引張りに強く、マイカドリはまっすぐな引っ張りに強くできています。(別な言い方をすると、マイカドリは斜めからの引っ張り時に若干外れやすい、ということになります)

そこで、写真のように、紐を連続で斜め状態にかけるときはマイカを、

ハウスの両側にまっすぐにかけるときはマイカドリを、

ということになります。

下のマイカドリでは、紐は、POフィルム専用の「スレない君」というものですが、マイカセンの場合もこんな具合に結びます。

弊社の工事担当は、概ねこのように使い分けしています。

2008/04/09

強風でビニールが切れる、飛ばされるということについて

昨日、10月に奥行13間くらいでパイプハウス基本セットを2棟建てた方から、ビニールが飛ばされてしまったという連絡がありました。

7日夜から8日にかけて、中部から関東にかけて非常に強い低気圧が通過したときの被害です。

連絡いただいたお客様には申し訳ないのですが、少し、ビニールがとんでしまうことについて考えたいと思います。

ビニールが飛ぶ、あるいは切れる、というときには主に次のような要因があると思います。

○ビニールが劣化していた

○何かが飛んできてビニールを傷つけ、それがきっかけで切れる

○風の入り口ができてしまい、ハウスが風船状態になる

いずれの場合でも、ビニールが長時間、風でバタバタとあおられ続けることで問題が発生します。

今回のご連絡のケースは、ビニールが新しいものですので、劣化は考えられず、何かが当たったとしても多少は弾力で耐えます。

となると、3番目または2番目の要因ということになります。

3番目の場合とすると、風で揺れているうちに天井のビニールが少しずつずれて、腰巻と天井の間に隙間ができ、そこから風が入りハウスが膨らみ、押さえのマイカセンやパッカーが耐えられずに飛んでしまう、ということだと思います。

この、ずれる、ということを防ぐためには、下の写真 黄色線あたりに、ビニペットを一列いれて、ビニールを固定した上でマイカセンで締める、という方法が考えられます。

直管7箇所どめのように、ハウス自体の強度も上がり、肩位置のビニールをたくし上げて換気することもできます。

ビニペット2列分、コーナージョイント、スプリング、を使っての仕掛けですので、費用もそれほどかかりません。

改造や新設をお考えの場合は、ご検討ください。

ビニペットとスプリングで固定したフィルムは、まず、自然にははずれません。

ただ、このように、ビニールが飛ばないようにする、ということを徹底していくと、ハウス本体そのものに強風の負担がかかることになりますので、アンカー杭をしっかりと入れるなど、本体が飛ばされないような工夫が必要になります。

また、別の機会に書きたいと思います。

2008/04/08

パイプがなくなってしまいました。

間口1.75間 3.15mハウス用のアーチパイプが、品切れしてしまいました。

相当早めに製造手配はしているのですが、予想よりも動きが活発で、ついに欠品となりました。

すでにご注文を頂いている方で、「欠品」の連絡が届いていない場合は、お知らせした納期どおりに発送予定です。

欠品のために日数がかかる方には、電話やメールで連絡を差し上げています。

製造を急がせていますので、連絡差し上げた日付よりは早まりそうです。

大変申し訳ありません。

これからご注文の場合は、いまのところ、20日過ぎ頃になりそうですのでお許しください。

2008/03/04

ハウスの奥行は「1間」単位?

昨日から、「基本セットのハウスの奥行を○間と○間の あいだにしたいのだが・・・」というお問い合わせを3件いただきました。

できれば一覧に掲載のサイズでお願いしたいのですが、どうしても半端な場合は、0.5間(90センチ)での対応はなんとか可能です。

(例えば、2.5間、または3.5間というように)

価格が掲載されていないので見積りを連絡差し上げることになります。

どうしても半端な場合はご連絡ください。

2008/02/23

ものすごい風が吹いています。

今日23日、午後3時前頃から、台風以上ではないかと思うような風が、いきなり吹き始めました。

消防車も警戒に出ています。

暖かかった気温が急に冷えてきました。

室内の机の上も、砂埃でザラザラしています。

こういうときは、ハウスが心配です。

水稲育苗用に準備をしている方も多く、被害が出ないことを祈ります。

2008/02/19

金属用ビス について

ハウス部品のコーナー、⑤番の「あると便利な部品」のページに、「金属用ビス」というのがあります。

使用方法についてのお問い合わせをいただきました。

以前、下のような内容を掲載したことがあります。

『先がドリルのようになっていて、パイプなどの鉄を削ってねじ止めができるようになっています。パイプを中ジョイントでつないだときなどに、パイプの上から打ち込むと、抜けたり回ったりすることがなくなり、丈夫になります。

また、ビニペットなどを湾曲しているところにつけたり、木材に打ち付けたりする場合にも便利です。先端の構造がポイントです。』

というものなのですが、商品案内の文言を確認したところ、ちょっと表現がわかりにくかったかもしれません。

電動のドライバーで使用可能です。

回転してはじめのうちは、なかなか入っていかないのですが、一定の深さに削った後、ググッと一気に入ります。

2008/02/14

ダブルニュービニペット

このところ、「ダブルニュービニペット」の引き合いが続きましたので、少し拡大して載せます。

断面は、下のようなものです。

(きれいな状態ではなくて申し訳ありません)

ニュービニペットが2列一体で成型されたものです。

これを、ハウスのパイプに固定するときは、下のように部品を使います。

部品(ヒロパイプジョイント)を、交互チャンポンに入れて固定しますが、つけ終わると、ハウスがとてもしっかりします。

交互に入れることで、レール全体の幅でハウスを抑え、丁度小さなスジカイが連続したような状態になるのだと思います。

この資材の特徴は、もちろん、2列のレールで天井やサイドのフィルム、あるいは防虫ネットなどを「張り分ける」ことができる、ということなのですが、

ハウスの強度アップ、という面も見逃せない特徴だと思います。

2008/02/07

2008/01/23

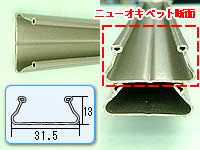

ニューオキペットの写真を掲載しました。

前回、オキペットがニューオキペットになった、ということを書きました。

通販サイトの画像が準備できていませんでしたが、今日から掲載しました。

上の写真がそれです。

一緒に、ニュービニペットも写真を直しました。

実際に使用している様子も合成して、より断面もわかるようなものにしました。

また、何度か幅や高さのお問い合わせをいただきましたので、断面図を組み込みました。

確かに、いったいどのくらいの大きさなのか、ということは気になることではあると思います。

お問い合わせや質問内容を活かしながら、少しずつ改善していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。